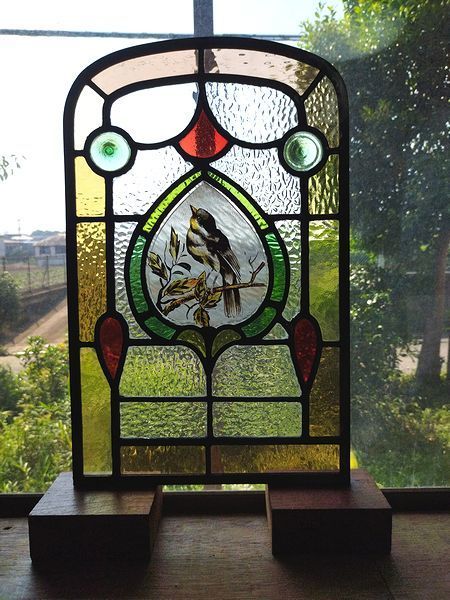

先日、納品させていただいたステンドグラスです。クリーニングとメンテナンスの他、補強棒、補強枠の追加を行いました。また額縁は専用のものをオーダーで作っていただき額装しました。

修理前、パネル裏面。

ひび割れを鉛線で隠す補修の他、経年劣化による絵付けのカサつきをワックスを塗布して保護しました。

横浜の店舗に納品させていただきました。

2023年10月以前の修理、制作などの記事は下記リンクへ移動しました。

先日、納品させていただいたステンドグラスです。クリーニングとメンテナンスの他、補強棒、補強枠の追加を行いました。また額縁は専用のものをオーダーで作っていただき額装しました。

修理前、パネル裏面。

ひび割れを鉛線で隠す補修の他、経年劣化による絵付けのカサつきをワックスを塗布して保護しました。

横浜の店舗に納品させていただきました。

アンティークパネルの修理のご依頼です。周りの鉛線が一部外れているとのことでご相談いただきました。写真を拝見したところ、完全に白化して腐食していたので、鉛線の交換とクリーニング&メンテナンスをご提案しました。

鉛線を切り離して、古いパテを掻き出します。パテは鉛線とガラスの隙間を埋めることで防水をし、ガラスのがたつきを抑えて強度を上げる働きがあります。しかし、パテは古くなってカチカチに固まると、やがて隙間から脱落してしまいます。そのため、アンティークパネルはがたつきが多く、パネル全体の強度が足りないものが多く見受けられます。

新しい鉛線に交換し、脱落したパテを充填、クリーニングとパティーナ仕上げ(※新しい金属部分を周りに合わせて黒くする処置)を行いました。

このパネルには、昔の修理跡がたくさん残っていました。赤〇は鉛線をめくり上げてガラスを交換した跡です。よく見ると、透明なガラスはそれぞれ微妙に凹凸が異なります。おそらく、もともとは全体が青〇の部分のガラスであったと思われます。可愛らしいデザインなので、きっと修理を続けながら大事にされてきたのでしょう。

鉛線を交換し、パテもきっちり補充したので、立てかけても歪まないくらい丈夫になりました。これでまた、安心して長く楽しんでいただけると思います。

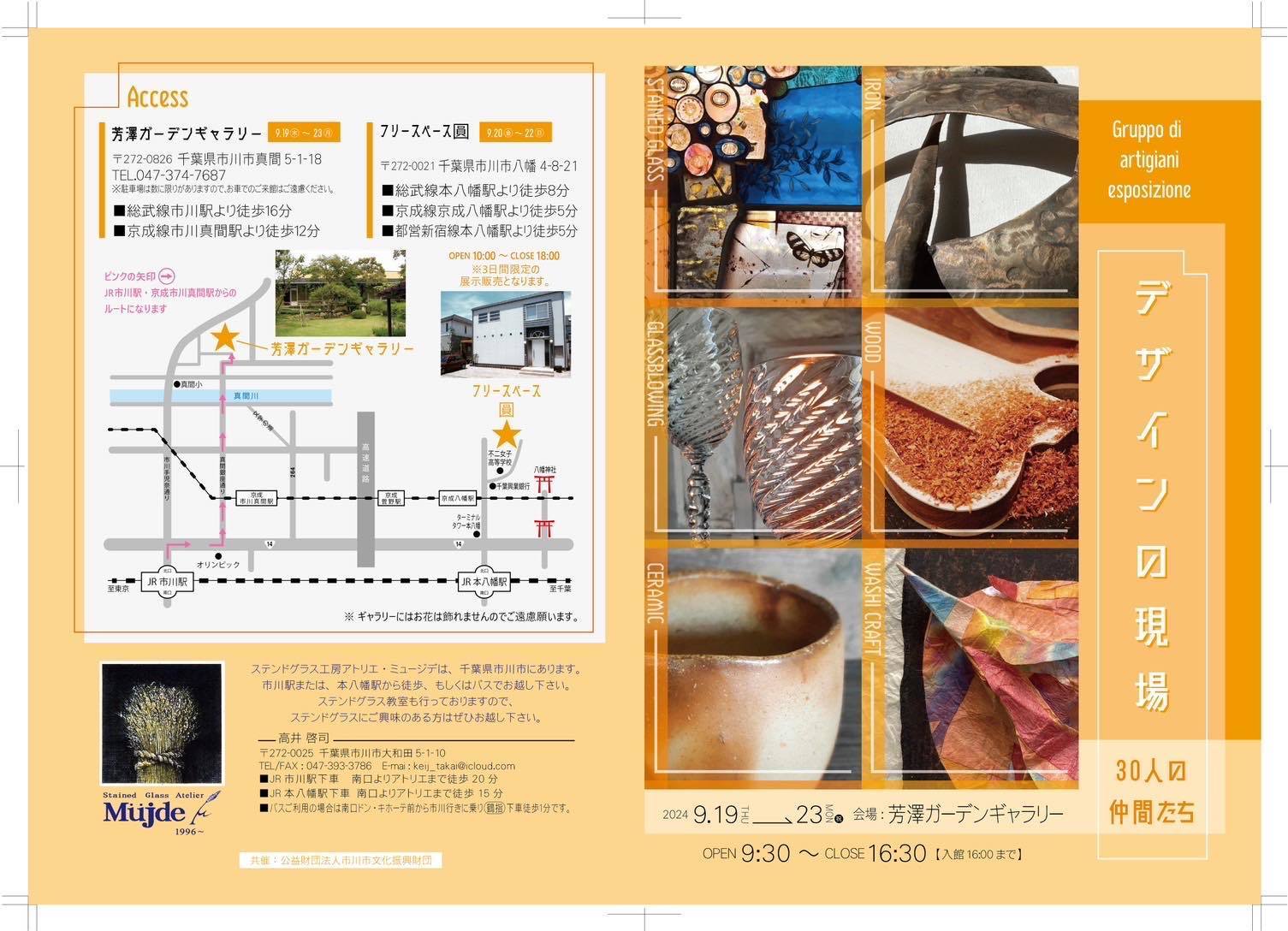

先日、グループ展が開催されました。会場となった千葉県市川市の吉澤ガーデンギャラリーでは、大きな窓のある廊下に展示をさせていただきました。明るい自然光で鑑賞できる、ステンドグラスにとっては最高の会場でした。(※廊下部分なので、普段は展示されないそうです)

ぎりぎりまで制作するハードモードで、制作中は自然光で全体を確認することができませんでした。手探りのようなガラス選びでしたが、明るい自然光を想定したガラスがきれいに発色するのを見られて、漸くほっとしました。

展覧会では、自分の現状の実力を知ることもでき、作品を大変気に入ってくださった方にもお会いでき、大変良い機会となりました。関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

9月のグループ展に向けて作品を制作しています。自分の趣味で自分の作品を作るのは、ずいぶん久しぶりのこと。なかなか苦労していますが、有難いことです。インスタにちびちび進捗を投稿しています。

グルーチップガラスのドアの修理をご依頼いただきました。

グルーチップとはガラスの羽毛のような模様のことで、日本では『結霜ガラス』と呼ばれ、かつては住宅でも多用されました。

現在は国内で生産されていないため、古い建具に入ったレトロな雰囲気を気に入って、珍重する骨董好きの方もいるそうです。

しかしあまり知られていないようですが、海外では今も大量に生産されているので、ある所にはたくさんあったりします。

輸入建具のステンドグラスにこのガラスが多いのもそのせいかもしれません。

同じ種類のガラスで、破損したところのみ交換修理を行いました。

金属線全体を銀メッキしたステンドグラスだったので、メッキを剥がさないよう、分解しないでガラスを差し込んでシリコンコーキングで固定する方法で修理させていただきました。

当初は工務店さんに相談されたところ、海外製だったので修理は不可で、取り寄せ数十万円と言われたそうです。結果的に数万円の修理で済んで、大変喜ばれました。

ステンドグラスの場合、ひびの修理としては基本的には①ガラスを交換する➁ひびを線で隠す③ひびを接着する、の3択になります。

ひびは消すことができないので、交換が一番きれいになりますが、絵付けのように他と交換しにくいガラスや、コストを抑えたい時は、ひびを線で隠すか接着という方法をとります。

黄色〇のように単線のひびは、そこからさらにひびが広がる恐れは無いので、気にされなければそのままでも大丈夫です。

夏らしいデザインのカメのステンドグラスの修理が完了しました。今回は右下の青いガラスの交換、潰れた角の鉛線の修整、ひびの接着、クリーニングとメンテナンスを行いました。

角の鉛線はもともと直角が出ていなかったので、少し鉛線を足して付け直しました。外側の鉛線はベベル用の非常に硬いものだったので、残念ながら完全に平滑な形には戻せませんでした。

また鉛線の傷は黒染して目立たなくするか、少し削って滑らかにするくらいしか方法が無いので、補修が難しい部分になります。今回はなるべく平らに戻したうえで黒染させていただきました。

ガラスの交換修理が完了しました。今回のパネルは比較的新しいものだったので、同じガラスを取り寄せて交換することができました。

型板ガラスは一見すると同じ凹凸模様でも、よく見ると微妙に模様が違うことが時々あります。同じメーカーの同じ型番であっても、製造時期や製造ロットによってはかなり差が出ることもあります。

何とかならんものかと思ったりしますが、業界的にはそんなモンよ、というのが共通認識だったりするので、やっぱり何ともならないのであります。

そんな時はご容赦ください・・・

ガラスが細かく割れて、無くなってしまっていても、大体何とかなるものです。鉛線がグチャグチャに曲がってない限り、型をとってガラスカットできるので、ガラスが無くなっていてもご心配なく。

工房育ちの我が家のワンコ。小さい頃から掃除機やグラインダーの音を耳にして育ち、今ではスイッチが入っている掃除機の隣でも眠れるように・・・(笑)

いかにも夏らしい涼しげなステンドグラス。窓にゴム状の強力両面テープでつけていたそうですが、夏の暑さのせいか外れて倒れてしまったそうです。角のガラスの交換、鉛線の修整、他のひびは接着剤で補強の修理を行います。

入院していたフクロウランプ、無事に退院となりました。取れてしまっていたくちばしと耳を似たガラスで作り直しました。夜になると目がぱっちりに。

ステンドグラスが入っている家具の中で、一番ご依頼が多いのがキャビネットの扉です。基本的に中の物が良く見えるよう、透明ガラスだけのシンプルなデザインが多いですが、こちらは珍しく凝ったデザインです。アンティークの家具ではないので、現在でも入手できる同じガラスで修理ができそうです。

今回のお客様は伊豆方面まで引取に伺いました。せっかくなので、家内も同行させていただき、帰りは海を見ながら大人の休日をさせていただきました。

ドアパネルの修理のご依頼です。初めは玄関のドアに、お家を立て替えてからはリビングのドアにと、長年ご愛用されていたそうです。お客様ご自身で接着剤で補修するなどメンテナンスを続けられていたそうですが、突風であおられ急に閉まったことで大ダメージとなってしまいました。

赤〇はガラスが細かく割れているため交換としました。青〇は単線のひびなので、黒い線で隠すことでガラス交換より安く修理することができます。ただし余計な線が増えますので、お客様が気にされなければ、という条件付きになります。

また今回の破損は、パネルの強度不足も原因の一つなので、黄色の点線の位置に補強棒を追加することをご提案をしました。

このパネルは上の方が絵が細かく、下の方はすっきりとしたデザインで、横をまっすぐ通る線が無いのが特徴です。上品で洗練されたデザインですが、これらの特徴はドアには注意が必要なデザインです。

絵柄が細かいということは、その部分は鉛線が集中するため重くなります。それに対しシンプルな部分は鉛線が少ないため、荷重がガラスにもかかります。

このパネルの中の重さの差により、ドアの開閉で大きく揺さぶられる状態になります。

この揺れを防ぐためには横線を入れて補強が必要になるのですが、縦長のデザインを横切る線というのは、デザイン要素を分断してしまうことになるため、往々にして敬遠されがちです。

動かない窓はあまり気にしなくても良い点ですが、ドアにする場合、補強は必須と言えます。そのため、もともと補強が入っていないドアパネルの場合は、補強棒を追加する修理をお勧めしています。

どのガラスピースもすんなり取り外せない位置と形だったので、パネルをブロックごとに切り離して交換する、かなり難易度の高い修理となりました。

修理はお客様のご要望で、割れたガラスは全て交換しました。

余計な修理跡を残さず、すっきりとした元と同じ姿に戻りました。

ブドウの下の方に見える細い線が補強棒になります。厚み3mm、幅10mmの真鍮材なので、手前に少し飛び出す形となりますが、見た目にはそれほど影響しないと思います。

ひび隠しはブドウの両脇の葉っぱの下、白いガラスです。破損は右側のみでしたが、位置を合わせて左側にも線を入れ、元からの線のように見せています(笑)

今回の修理は

ガラス交換7ヶ所、ひび隠し2ヶ所、補強棒の追加1ヶ所、クリーニングとメンテナンス、引取、納品(シリコン施工含む) ※東京都武蔵野市

以上の処置をさせていただきました。

お客様には綺麗にしていただいて・・・と喜んでいただけました。

余談になりますが、費用も他の業者さんには作り直しを進められたくらいだったそうで、覚悟していたよりだいぶお安かった、そうです。

修理費用は、要するに作業上の手間をどのくらいと見るか、という点で違いが出ます。私どもは幸い修理の仕事が多いので、修理作業のノウハウは色々持っていると思います。その辺が費用の違いに反映されたのだと思います。

修理の際はぜひご相談ください。

珍しいフクロウ型のランプの依頼です。お店で時々見かけることはありますが、実際に修理に来るのは初めてです。鳥に限らず普通のランプシェードと違う形のものは、ランプを固定する専用の台が使えません。

そんな時はこうやってバケツやら段ボール箱やらを持ってきて、安定して置けるポジションを探します。なんだか保護した野鳥みたいです。

アンティークのドアに入ったステンドグラスのガラス交換修理をさせていただきました。元はフランスの教会のドアだったそうで、聖母子の彫刻のついた素敵なドアでした。ドアと同じフランス製アンティークガラス※を使用しました。※吹きガラスの技法で作られた手作りの板ガラスです。

今まで制作はお客様のオーダーからがスタートでした。

今度は虹工房からご提案するとしたら、どんなステンドグラスだろう、と考えてみました。