BLOGS 工房雑記

ステンドグラス 本物と類似品の見分け方 ➁

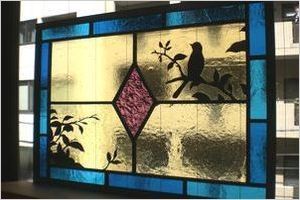

フィルム貼りステンドグラス

ステンドグラスの類似品は主に二つのタイプがあります。一つはガラスに樹脂で絵を描くタイプ、もう一つがガラスにカラーフィルムを貼るタイプです。

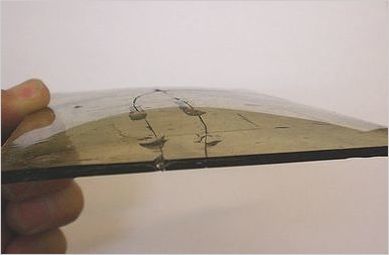

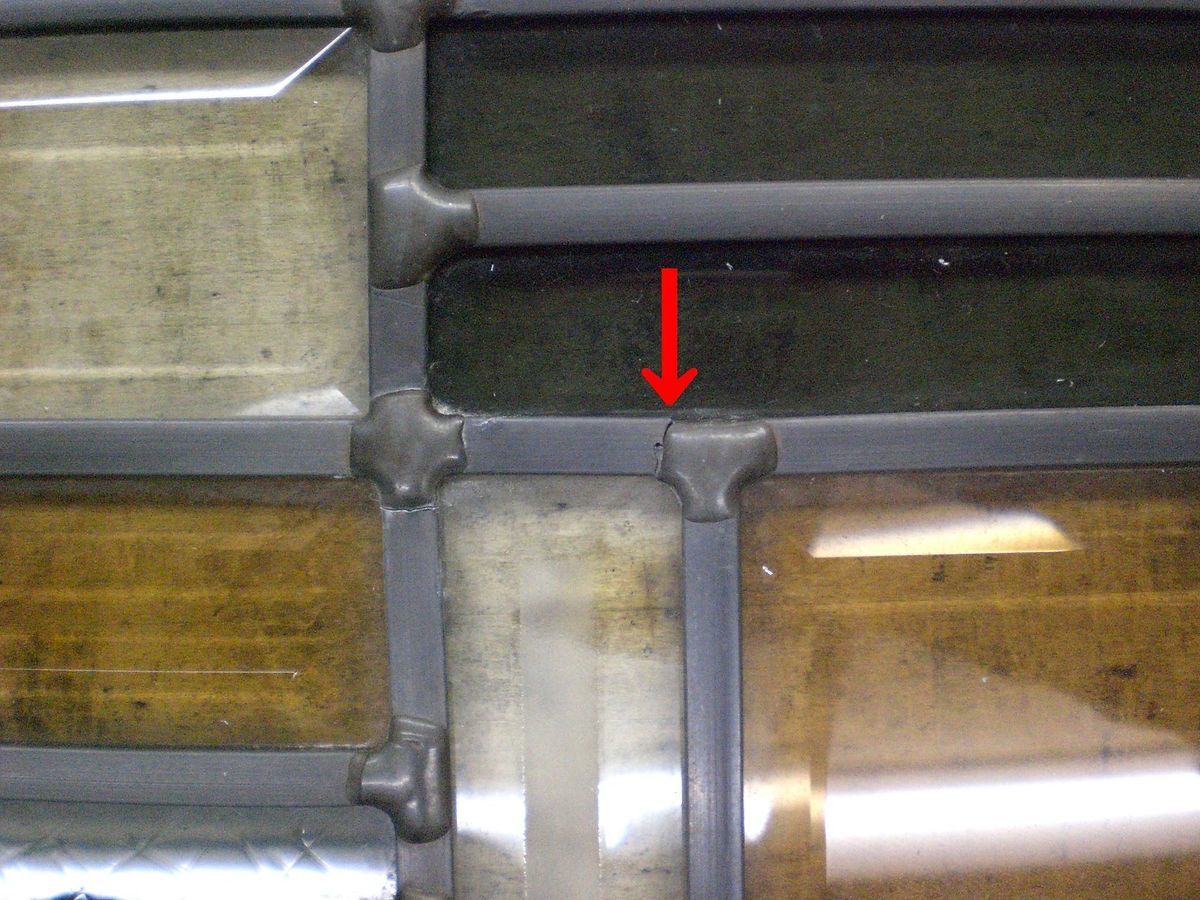

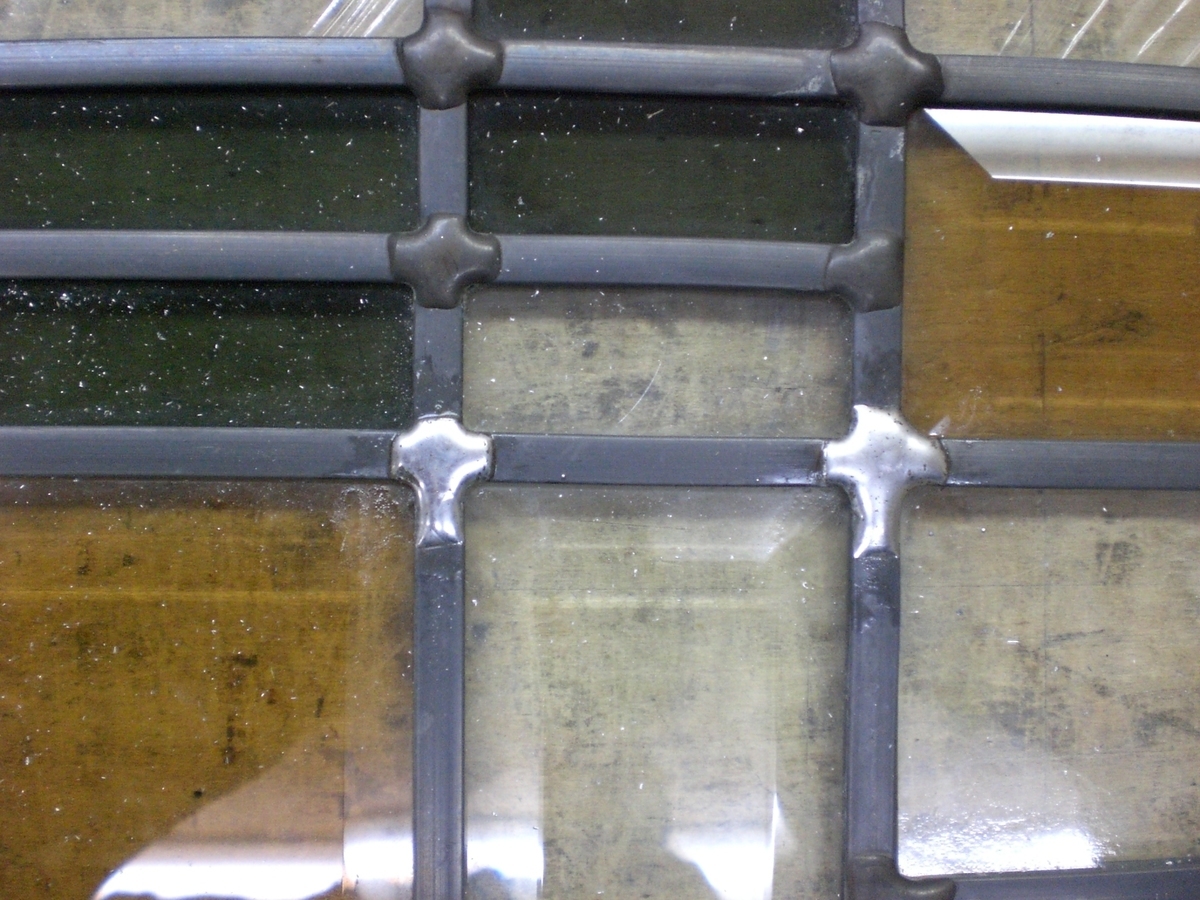

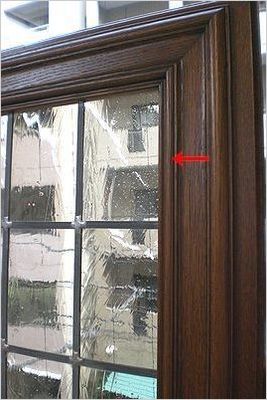

見分け方は金属線の接合部分の違いです。

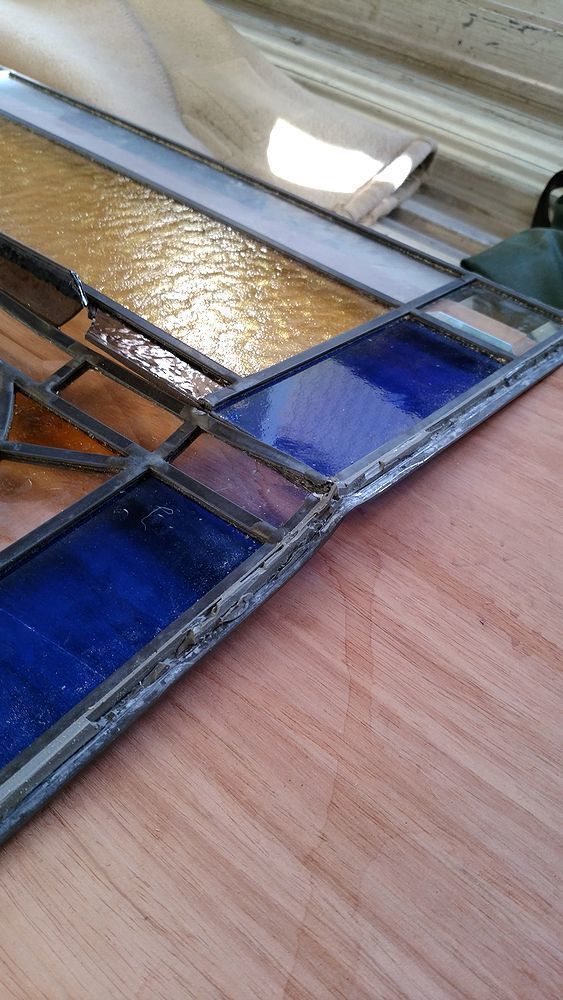

類似品の方はよく見ると金属線が一方にかぶさっているのが分かるでしょうか。

テープ状の金属線をフィルムの上に張り付けるので、色ガラスと金属線の間に隙間がなく、全体的に平坦な感じになります。

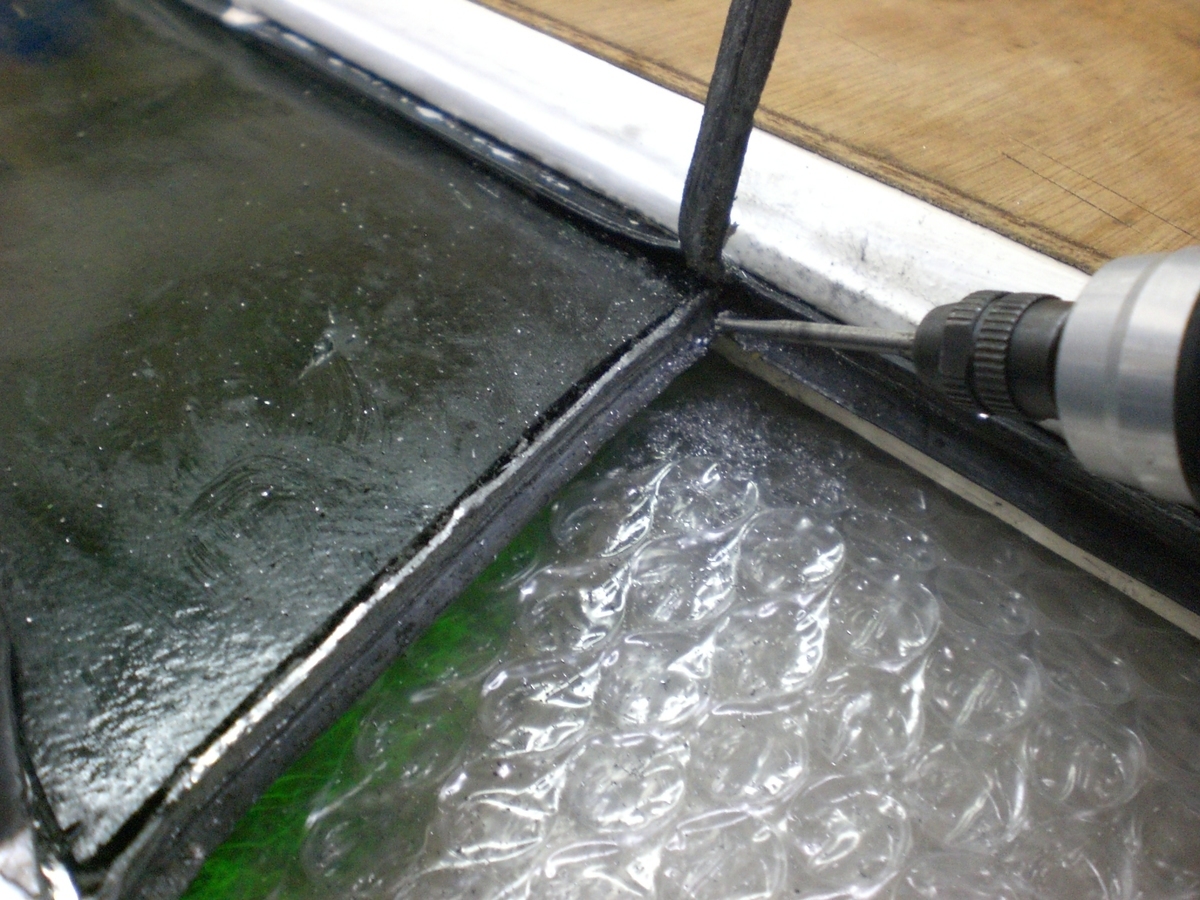

本物の接合部分はハンダどめ

本物のステンドグラスは金属線(鉛線)を繋ぎ合わせるのにハンダを溶かして接合します。

そのため、繋ぎ目はハンダで覆われて滑らかになり、他の金属線の部分より少し盛り上がった感じになります。

ハンダと鉛線は成分が異なるため、接合部分と線の部分はそれぞれ色と質感に違いが出ます。

また鉛線の溝の中にガラスが入る構造なので、ガラスと鉛線の間にパテをつめた隙間があります。

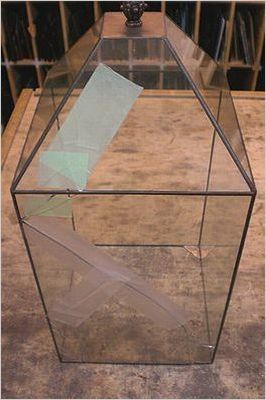

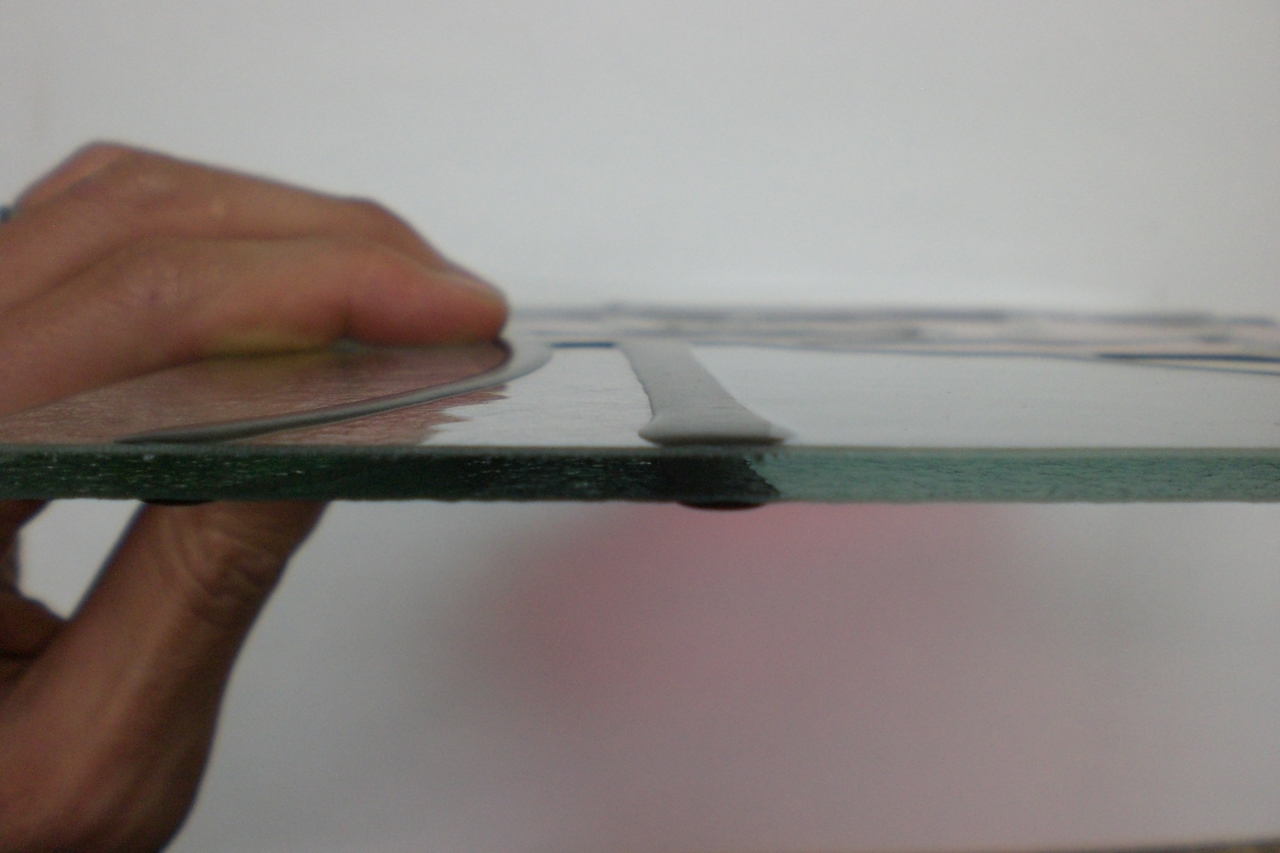

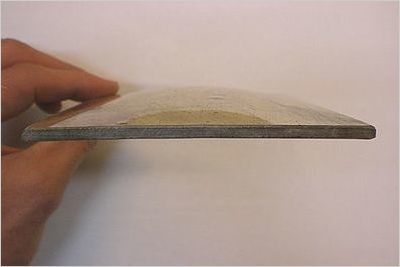

端部はベースの透明ガラスが見えます

類似品はガラスの端部を見ると、フィルムとテープが一枚のガラスの上に載っていることが分かります。

樹脂ステンドに比べると耐光性があり、剥がれたフィルムやテープの補修はできますが、割れた場合は丸ごと交換になります。

※当工房では扱っておりません。

ステンドグラス 本物と類似品の見分け方 ①

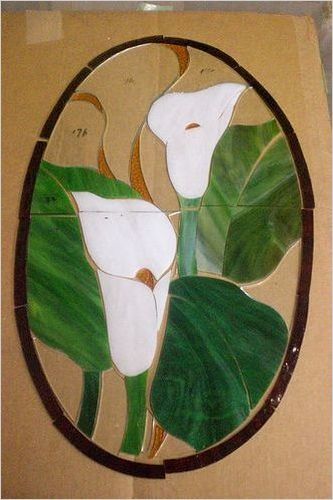

樹脂で描いたステンドグラス

時々、ステンドグラスの色が褪せてしまって・・・とか、色が剥げてしまって・・・というご相談をいただきます。

本物のステンドグラスはガラス自体がその色なので、退色したり剥がれたり、ということは基本的にはありません。ビール瓶が退色しないのと同じです。

見分け方は黒い線と色ガラスの部分の質感です。

樹脂でガラスに絵を描くタイプの類似品は、全体的に繋ぎ目やシワが無く、ほとんど段差がないため、つるっとしています。

本物は線の中に色ガラスが入るので、はっきりとした段差ができます。またハンダで溶接するので、金属光沢や細かなシワがあります。

ガラスにはない複雑な形の部分がある

また、少し難しいポイントですが、写真の黄緑色の部分のように複雑な形をガラスで作ると、割れやすくなるので、本物のガラスにはほぼありません。

断面から見ると見分けやすいです。

樹脂ステンドは本来、室内装飾用なので長期間日に当たると退色し、劣化が進むと色が剥離します。絵を描き直す補修はメーカーでも出来ません。割れた場合は丸ごと交換になります。

※当工房では扱っておりません。

サイロのある風景のステンドグラスのガラス交換とひびの修正

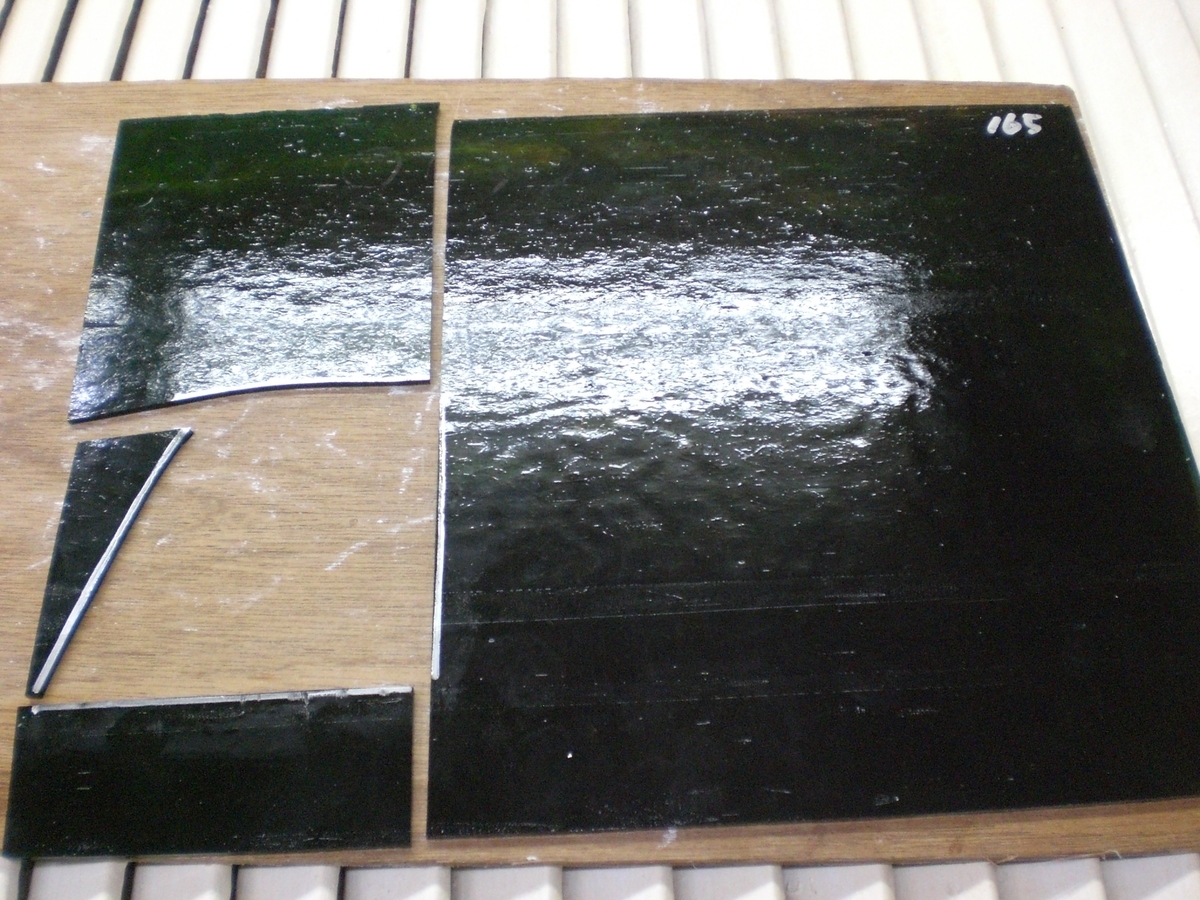

アンティークのステンドグラスなので、まったく同じガラスはなかなか有りません。今回はテクスチャーは違うものの、元の色になるべく似たガラスを探して交換しました。

また木枠の中に入っていたため、すっかり腐食してしまっていた外回りの鉛線を新品に交換しました。

木枠も白い色を塗り直し綺麗になりました。緑のバリエーションと空の寒色に合いますね。

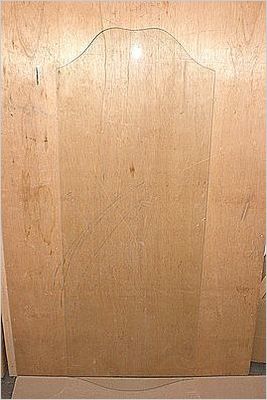

特に大型のパネルは外枠が丈夫でないと扱いが難しいので、持ち方、起こし方に少しコツがいります。柔らかいパネルは裏に板をひいて、板ごとステンドグラスと一緒に持つと安全です。

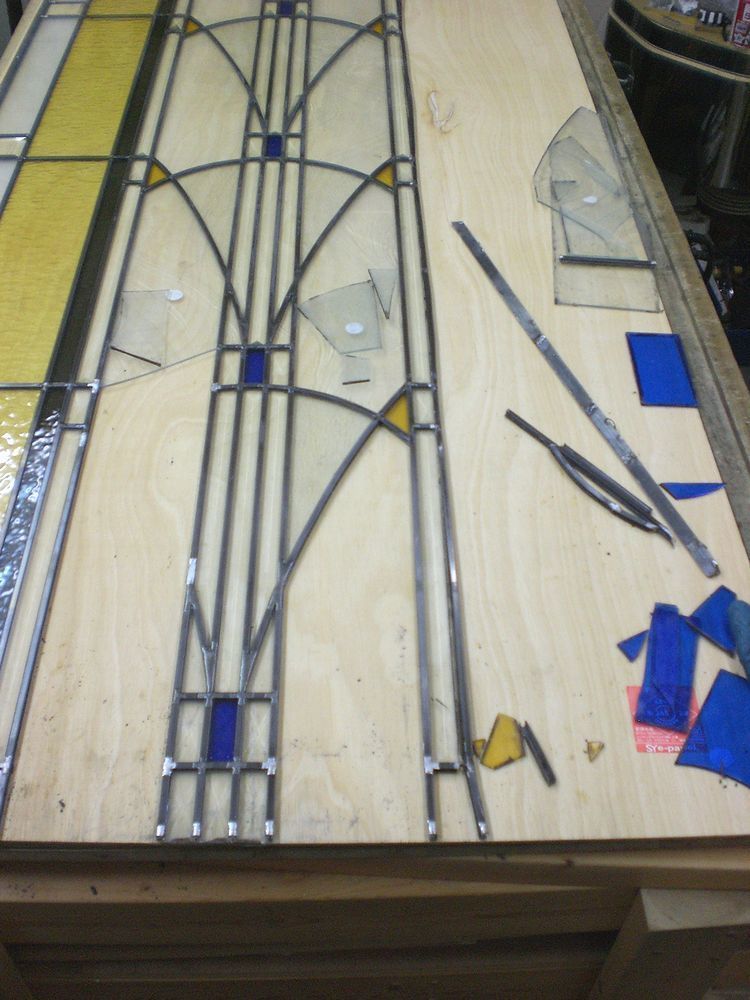

折れ曲がった右側は思い切って鉛線ごと外し、割れたガラスを交換していきます。大きいので、作業台ギリギリですね。

本当は横方向に補強も入れたかったのですが・・・今回は施工の都合で外枠を真鍮製に変えるのみとしました。元よりはだいぶ丈夫になったはずですが、大きいのでまだたわみます。裏返すのも慎重に3人がかりでした。色味もほぼ同じで綺麗に修理できました。

色味を抑えたシンプルなデザインが、太い木枠のラインと良く似合いますね。

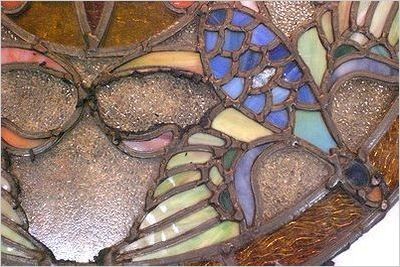

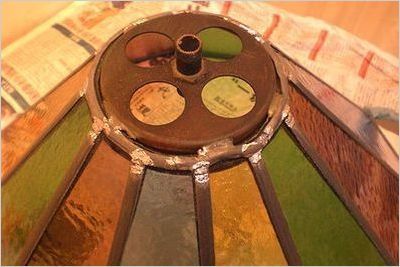

細かく拝見して見つかった、10数箇所の亀裂を付け直しました。銀色の箇所がハンダを付け直したところです。亀裂がつながったのでフワフワした感じが治まりました。

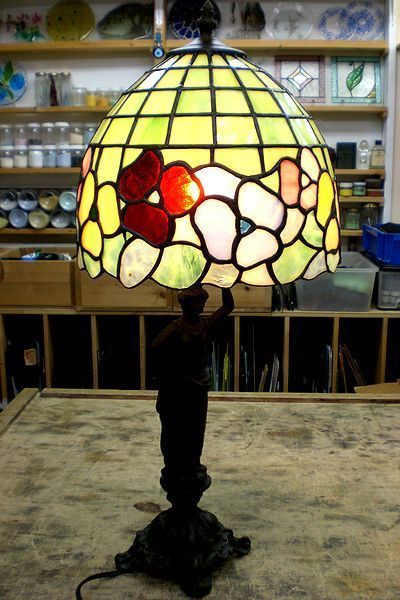

ハンダをパティーナ処理して周りと同じような色味にもどします。ワックスを塗布し、シェード内の汚れも落として完了です。

このような台座がついているそうです。人魚がオウム貝を捧げ持っている様子でしょうか。

ブロンズの色味と重厚感が素敵ですね。

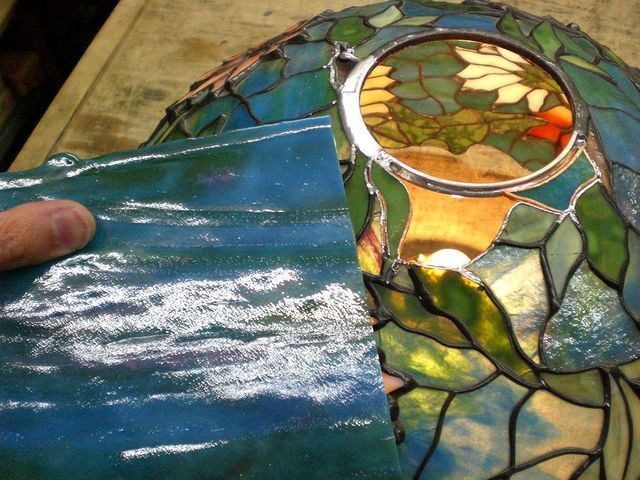

同じような色・表情のガラスを探します。

この時必ず透過光と反射光とで確認し、周りとの相性もチェックします。

なるべく元の様子に似た部分が見つかったら、カットして実際にはめて様子を見ます。周りと馴染んでいればOKです。

光を通して見た(透過光)感じも良さそうですね。

半田付けしたところです。違和感なく直すことが出来ました。

向日葵の花びらも直します。最初に割れたガラスを外します。

向日葵の花びらとその周辺もいくつか割れていますので同様にガラスを探し直していきます。

透過光も綺麗です。1枚のガラスから光の透過度、色の流れと濃淡を、周りと馴染むところを探して切り出すのは本当に大変です。

半田付けをしたところです。

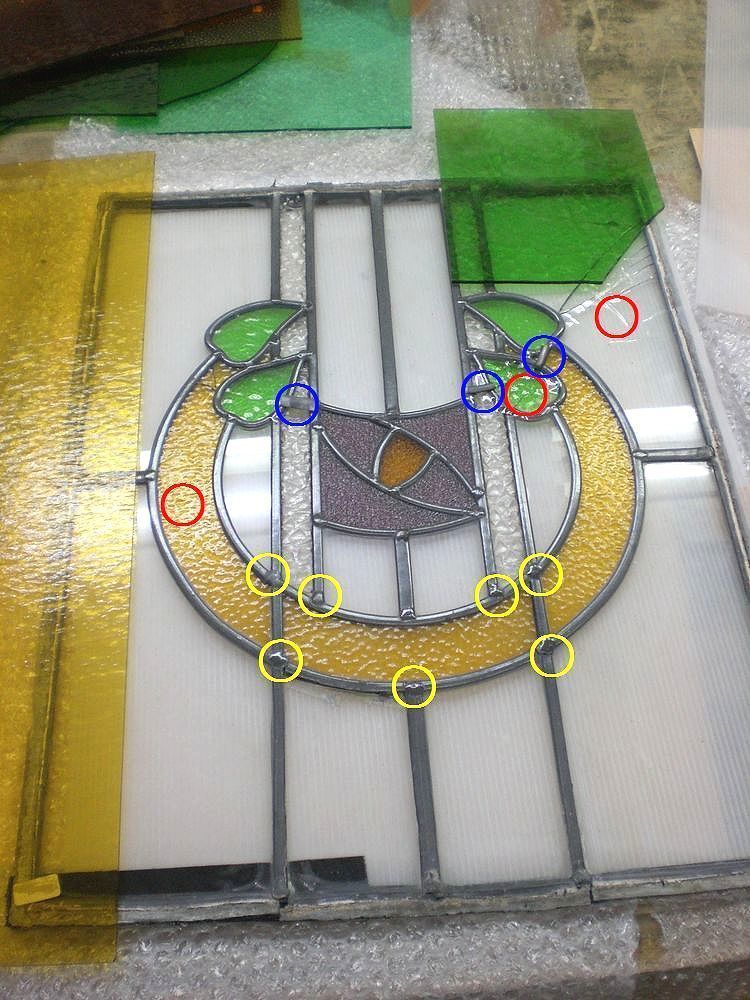

赤丸がガラスを交換した箇所です。

ランプ全体の背景の雰囲気を損なわず、流れや変化のあるガラスで直すことが出来ました。

真夏の太陽のような向日葵と雲や空を思わすようなブルーのミックスガラスがドラマチックさを引き立てていますね。

今まで見たステンドグラスの中でも最高レベルの素晴らしいランプシェードでした。修理という仕事の中でこうした作品に触れられることは本当に有難いことです。

全く同じガラスはなかったので極力近いニュアンスの色とテクスチャーのガラスでお探ししました。

ガラスの色は近い色がありましたが、テクスチャーは少し違ったものでご対応させていただきました。

お持ちいただいた方も「折角ここまで大事に残っていたガラスだから、これからも大事に直して使いたい」とおっしゃられていましたが、100年近く前に作られたものだと思うと本当に出会えて嬉しい気持ちになりますね。この修理が100年後への橋渡しになればいいですね。

ほとんど同じテクスチャーのガラスをご用意できたので、こちらで交換します。

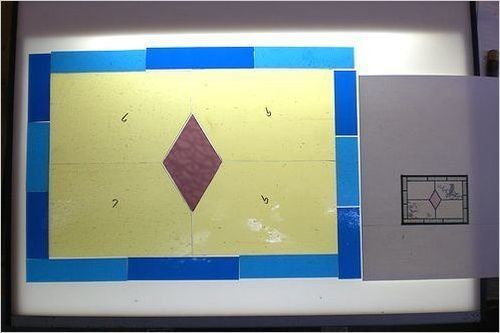

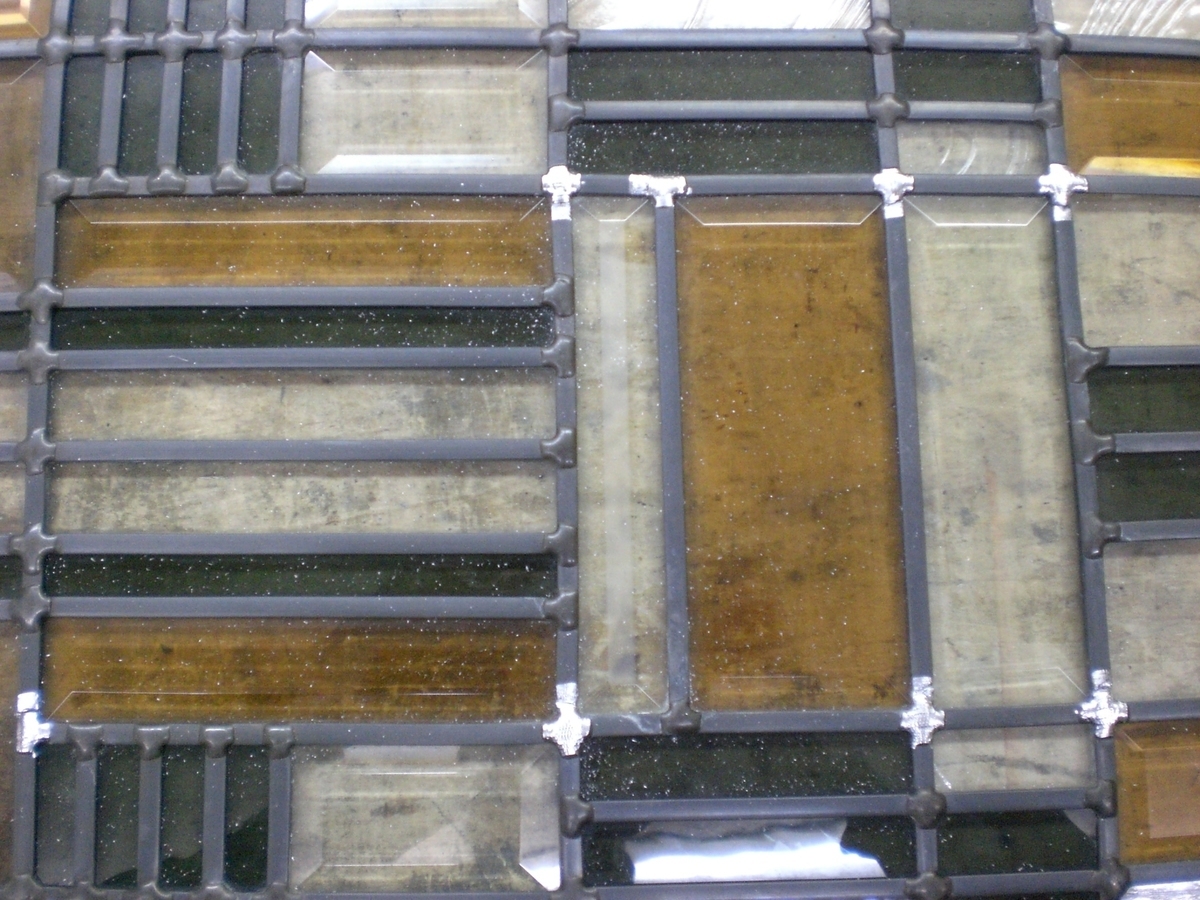

同じ種類のガラスがあるとどこを直したか分からない程綺麗に直すことが可能です。透明ガラスのみですが、上下に面取りガラスも入っているのでカチッとした感じと、水の流れのような感じが対比的で、シンプルながら表情豊かに見えますね。

万一、面取りガラスが割れてしまった場合でも、同じ形のガラスを作って交換することも可能です。

凹凸のある珍しいガラスが入っていますね。色合いもイエロー&グリーン調で可愛らしいシンプルなデザインです。

アンティーク好きな方の中には、この古い木枠のままが良いという方もいらっしゃるのですが、鉛線に腐食もあったので交換して綺麗にしました。また、合わせて図柄の鉛線に生じた白錆を磨き落として色を直しました。

やはり光を通すとより一層美しく見えるのがステンドグラスです。新しいお宅にしっくりと馴染み、暮らしに彩りを与えてくれることでしょう。仕立て直し、生まれ変わってまた使っていただけるのが何より嬉しいですね。

ひびの部分に鉛線を被せて隠す補修です。線が増えますがガラスの交換よりずっと安価に済みます。デザインの流れを活かして補修すると、思ったより目立たないものです。まず仮置きして検討してから、ハンダ付けします。

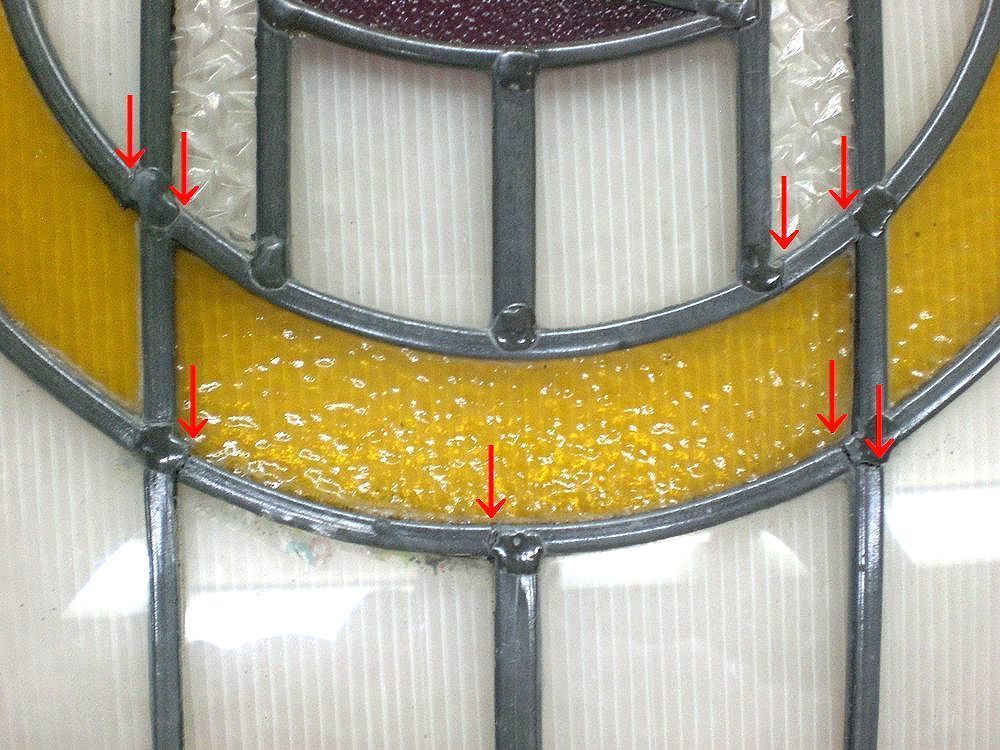

↓は亀裂が入っている箇所です。鉛線が切れているとパネルがフワフワ揺れるので、ガラスが割れる原因となります。この部分にハンダを付け直し補強します。

アンティークの場合、まったく同じガラスがない場合がほとんどです。なるべく似たガラスを探して交換します。今回はたまたま前に別のアンティークから外したガラスを使うことが出来ました。

ガラスのテクスチャーは少し違いますが、色味はほぼ一緒の物で直すことが出来ました。

完成!

特注鉄枠の制作

愛知県小牧市の美容室、サムソン&デリラ イズム様よりご依頼いただき、帆船のステンドグラスの修理をさせていただきました。11か所割れていましたが、9割方同じガラスで修理することが出来ました。

ismsHP:https://www.isms-net.jp/

またステンドグラスを店内に吊るしたいとのご要望をいただき、海賊船のようなお店の空間に合わせた鉄枠を鍛鉄工房ZEST様に制作していただきました。

鍛鉄工房ZEST:http://tantetuzest.com/

ZESTさんのこだわりで、綻んだ帆布の雰囲気がリアルに出ています。

細かく槌目を入れた文字も良い感じです。

店内の雰囲気にも負けず、重いステンドグラスを無事に吊るすことが出来ました。

店内はイギリスのアンティーク家具やステンドグラスなど、船乗りの酒場や海賊船をイメージした空間にされているそうです。

やはり光を通して見るステンドグラスはいいですね。

入口横の見栄えのする場所に飾って頂きました。

一見、アンティークショップのような佇まいですね。

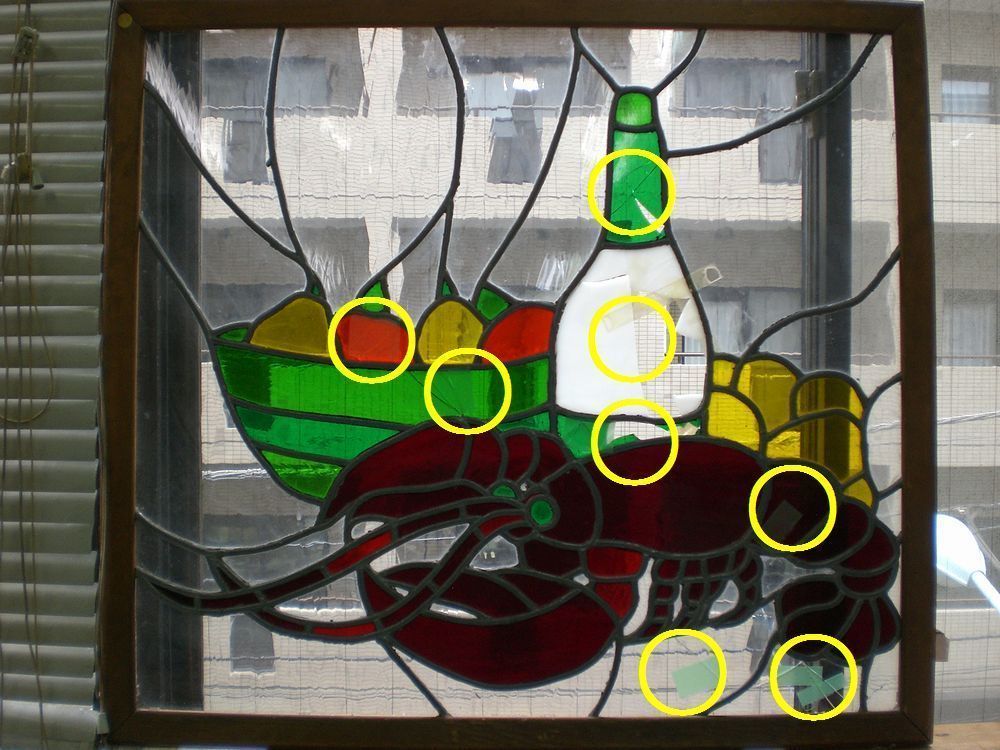

8ヶ所割れていましたが、ご覧の通り綺麗に修理出来ました。

オマール海老でしょうか?こんなステンドグラスがイタリアンレストランに入っていたらワインも美味しく感じることでしょうね。

先ずは、ガラスをカットするところまで鉛線を外して分解します。

アンティークなのでガラスが薄く繊細。割れないように気を付けながらの丁寧な作業です。

約1600×1400mmとかなり大きくて作業台からはみ出してしまったので、ステンドグラスの大きさに合わせて作業台をつけ足しました。

出来上がりはまるで水面のように綺麗でした。

仙台のクリニックに取り付けられるとのことです。

映画『プリンシパル』ロケ地!

先日お客様から思いがけないお知らせをいただきました!現在公開中の映画『プリンシパル』の劇中に、札幌パンケーキ『ミント』様が登場するそうです。ミント様は一昨年に私どもでお店のステンドグラスを制作させていただきました。ミラー越しにチラッと見えているのがステンドです~。

札幌市内のロケ地マップもいただきました。場所はサッポロパルコ裏(シャワー通り)です。

オーナーこだわりの店内はすごいオシャレ。おじさんには敷居が高いです~。

男の子3人の我が家にとって、映画は全くノーマークでした・・・

家内と2人で見に行くのもちょっとキビシイ。

DVDになったら、見ようかな~見られるかな~??

面取りガラスパネルの修理

面取りガラス、べベルガラスとも呼ばれてる、パーツを使ったステンドグラスの修理のご紹介です。

ガラスの端を斜めにカットして磨いているので、光を屈折して華やかな印象になるガラスです。海外製のドアなどによく取り付けられていますね。

修理の場合、既製のパーツはごく限られた形しかないので、基本的には同じように再製作しての交換となります。

海外製品のステンドグラスでも、元のガラスから型を取って、国内メーカーで加工をするので、異形のガラスも同じように交換できます。

今回のケースでは4ヶ所のガラスを交換しました。面取りガラスは通常のガラスより厚みがあるので、大きさの割に重いです。できれば補強もしっかり入れたいところですね。

取り外してお預かり、ガラス交換修理、取付作業まで一括して行いました。

ドア用ステンドグラス がたつき解消

海外製のステンドグラスは労力削減のため、両面テープなどで簡単にすませているものがよくあります。今回のケースも古くなって両面テープの糊が弱くなったことが原因のようでした。

対策としましては、このように鉛線とガラスの隙間にしっかりパテを詰めていきます。本来であれば、始めから詰めるべきなのですが・・・

粘土状のパテをパネルの全面、表と裏にしっかり詰め込みます。こうして鉛線とガラスの隙間を埋めることで、ガラスのがたつきを無くしパネル全体の強度が上がります。

この後パテをクリーニングし、磨き上げてお返ししました。

面取りガラスが引き立ちます。

透明ガラスは汚れが目立つので、クリーニングにも時間をかけて隅々まで掃除をしています。

千葉県市川市 S様邸ドア修理 2

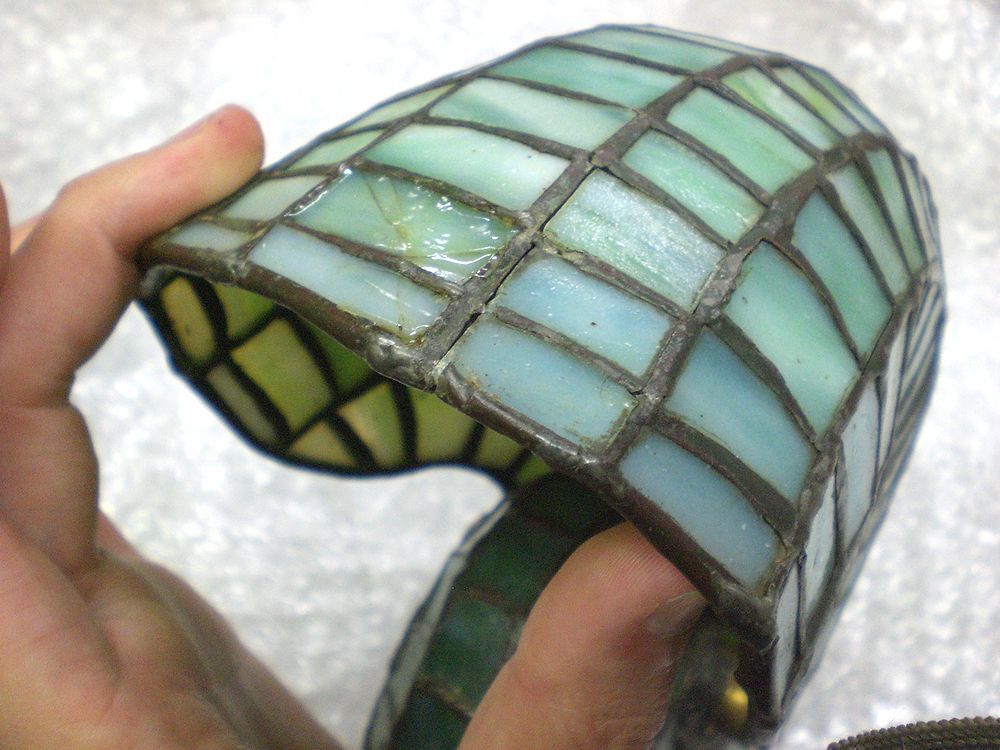

今回のご依頼は、まずガラスの交換が第一でしたが、詳しく拝見すると鉛線の亀裂がたくさんあることがわかりました。

面取りガラスが多数入った重いパネルであること、補強になる線が少ないことが原因のようです。

お客様は当初お気づきになられていらっしゃいませんでしたが、鉛線の亀裂はパネルを弱くしてしまいます。

特にドアは開閉の負荷で破損が広がりやすいので、早めの対応が必要です。

このようにハンダと鉛線の境目に亀裂が入ることが多いです。

鉛線に亀裂があると重さを支えられなくなるため、ドアの開閉のたびにパネルがフワフワ動くようになります。

そうしてそのままにしておくと、重みが切れていない鉛線に集中するので、次々に千切れていって最後には全体がグニャグニャになってしまいます。

今回の修理では20数か所の亀裂が見つかったので、同時に修理をしました。

ハンダを亀裂の上までしっかり伸ばして盛り直します。周りのハンダと形や盛り具合に差が出ないよう気を付けています。

薬品でハンダを黒く染めて、周りとなじませて完了です。

千葉県市川市 S様邸ドア修理

千葉県市川市にお住いのS様からドアのステンドグラス修理のご依頼をいただきました。

ドアの上下一杯のサイズのステンドグラス。パネルの一番下、そして角は何かとモノが当たったり、もっとも壊れやすいポイントですね。

幅は450㎜くらい、縦は2100㎜くらい。工房の作業台から少し頭が出ています。

しかも全体に面取りガラスが入ってズッシリ重い!

これ以上の大ききなると台に板を追加しています。なかなかの大モノでした。

交換するガラスはアメリカのスペクトラム社のガラス、バロックのクリア。

水紋のようなテクスチャーが人気のガラスです。

ですが昨年、倒産のニュースがあって絶版のおそれがありました。その後、引き継いでくれる会社が見つかり一安心したのですが、ガラスメーカーは環境対策が大変なようです。

なんとか続いて欲しいものです。

端のガラスは割れやすい箇所ですが、交換するのもまた簡単です。特にこのような外しやすい四角い形は、周りの鉛線へのダメージも殆どなく、スッキリ直ります。

これがパネルの中心付近のガラスとなると・・・そこまでバラしたり、鉛線をめくり上げたりと、一仕事になります・・・

光が入るとテクスチャーが引き立つガラスですね。

山口県宇部市 Strawberry Jam様より 2

今回の修理では、ステンドグラスをドアから外すと枠が傷みそうでしたので、外さずに修理を行いました。外すと枠のダメージが大きいもの、外すのが難しいものなどはこの方法で修理をしています。

枠から出さない分、修理はしにくいのですが、大型パネルを現場で修理することも可能です。鉛線を部分的に切り開いてガラスを交換するので、部分切開法と呼んでいます。

鉛線の断面はカタカナの『エ』の字の形をしています。ガラスを差し込むためには、上の横棒にあたる部分を開けなければなりません。写真は接合部分に落ちてきたハンダのでっぱりを削っています。こういう部分がガラスに当たっていると、あとで割れる原因になったりしてしまうためです。

アンティークはなかなか同じガラスというのが難しいです。今回はアメリカの老舗ガラスメーカー、KOKOMO(ココモ)のガラスを使いました。なんかかわいい名前の会社ですよね。

交換する部分の周りの色の濃さや流れを見ながら、もっとも違和感なく繋がる場所を検討して切り出します。この作業が見た目にもっとも影響するため、毎回いちばん時間がかかる工程です。

ガラスを収めてハンダ付けまでしたところです。ハンダも鉛線も、もともとの状態は普通の銀色です。これから薬品を使って黒く染めて仕上げます。

ハンダや鉛線を染める薬品をパティーナといいます。簡単に言うと金属を酸化させて色をつける薬品です。今回はもっともスタンダードなブラックパティーナで仕上げました。線が黒くなるとぐっと作品が締まります。

山口県宇部市 Strawberry Jam様より

2017年の初修理は、山口県宇部市のアンティークショップ、StrawberryJam 様からご依頼をいただきました。お客様宅に発送されたドアのステンドグラスに、ひびが入ってしまったそうです。遠方よりのご依頼ありがとうございます。

ご相談いただいたのは、左下のガラスの交換でしたが、詳しく拝見したところ、右上のひびも発見しました。どうやら昔の補修跡の鉛線が取れてしまったようです。

アンティークステンドグラスを修理すると、時々このような昔の修理跡を見つけます。これはガラスに入ったひびを鉛線で覆って隠す、もっとも一般的な修理方法です。表側の鉛線は残っているので気がつきにくいのですが、この部分もついでに補修することになりました。

海外の修理は大体が大ざっぱなので、この部分も接着剤で鉛線をくっつけているだけだったため、剥がれ落ちてしまったようです。

今回の修理では、周囲の鉛線の太さ、形状に近い半丸タイプの鉛線を使用しました。

鉛線の一部を切り取り、ガラスに接着してから両端をハンダでとめます。このとき周囲のハンダの形に合わせて盛り付けるのが、修理跡をより目立たなくするためのコツです。

このハンダの形というのは、実はとても個人のクセが出るところで、意外と似せるのが難しいところなんです。制作会社に勤めていた頃は、ハンダの形状で誰が作ったか大体わかるくらいでした。

アンティークの場合、大抵いつも自分でするより、あえて雑に仕上げるのがポイントになっています・・・(苦笑)

2017 骨董ジャンボリー

2017年の骨董ジャンボリーが始まりました。1月13日~15日の開催です。

今年も会場内の修理屋横丁という、色々なジャンルの修理屋さんが集まっているエリアに参加させていただいています。

横丁にはステンドグラスのほか、ジュエリー、銀器(各種金属工芸品)、陶器、時計、おもちゃ、日本人形の修理屋さんがいます。

会場は朝からたくさんのお客さんで賑わっていました。

中は西洋骨董、和骨董、おもちゃと一応分かれていますが、いわゆる書画骨董から謎のビンやらアフリカの仮面、はたまたキューピーさんなど、何でもアリ!です。

虹工房ではステンドグラスの制作実演をしています。

実はこれ、現在企画中のセミオーダー小窓なんですよ。

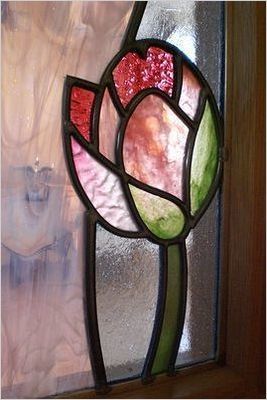

今日の制作はアンティークスタイルのバラの小窓。明日パテを入れて仕上げをします。

時間があったらもう一点新作を作る予定。

とりあえず、差し入れのお菓子と一緒に。

2015、2016年ブログ

2015年、2016年の日記は下記のアメブロに移転しました。

ランプシェードの修理5

交換したガラスも、ヒビの補修も出来ました。あとはクリーニングとワックスをして完了です。

電気を点けて最終点検。

光を透したガラスの色味も問題ないようです。これでようやくお客様にお返しします。

ランプシェードの修理4

破損したガラスの交換ができたら、次はヒビの補修をします。

一本線のヒビや小さなキズは上から銅テープを貼って隠します。後でハンダをして黒く染めれば、周りの線と同化して目立ちません。

また、より目立たなくするためにテープの幅を調整し、形を整え、後のハンダが不自然にならないようにカットしています。

ハンダを盛って、黒く染めました。

最初から入っていた線のように見えますでしょうか??

ランプシェードの修理3

ガラスカット。

オリジナルと同じガラスが手に入ると一番いいのですが、残念ながら同じガラスが無い場合も多々あります。

その時は最も似たガラスを探し、その中からさらに色の流れや明るさが似ている部分を選んでカットします。

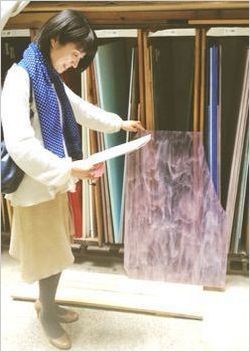

『違和感がない程度なら大丈夫・・・』というお客様には、工房の在庫品から選んでいますが、『極力、元どうりに・・・』というお客様の場合は、問屋さんに直接出向いてガラスを選んでいます。

まず大きな板を何枚も勝ち抜き戦をやって1枚に絞り、その中からまた最も色合いその他のいい所を選んで、ココください!とやっています。

今、国内では約3000種類ほど入手できますが、それでもガラス選びはなかなか難しいですね。

ランプシェードの修理2

ランプシェード修理の続き。

外したガラスの形に合わせて、型紙を作ります。

型紙は外したガラスから形を取るのが基本ですが、ランプシェードは意外と隙間が多いので、そのまま作るとブカブカになってしまうことがよくあります。

隙間ができるとハンダがしにくいので、その時は外した穴をガイドにして、ぴったり嵌る型紙を作ります。

地味に手間がかかりますが、この一手間で次の作業のしやすさが変わってきます。

作業がしやすい、というのはすごく大事なことで、仕上りの美しさに直結しています。

型紙を作ったら、ガラスをカットします。

ランプシェードの修理

東京都のM様からランプシェード修理のご依頼をいただきました。

30年前にご購入されて以来、引っ越しの度にあちこち壊れてしまったそうで、この度修理することになりました。

これからガラス交換10か所、ひびの補修13か所の修理をしていきます。

破損状況をチェックして、お見積りした後OKをいただいたら、いよいよ修理開始です。

まずは交換するガラスを取り外すところからスタートです。

虹工房通信始めました!

春は新しいことを始める季節ですね。

このたび虹工房では、ニュースレター「虹工房通信」を発行しました。

これまでご依頼をいただいたお客様、ご縁のあった方などに毎月お届けさせていただく予定です。

内容は今、虹工房ではどんなステンドグラスが制作されているか、また修理されたかといった近況のご報告。

また裏面は東京のステンドグラス見どころスポットを、「Stainedglass walk in Tokyo」と題しご紹介していきます。

毎号ホームページでもご覧いただけますので、ご興味ありましたらどうぞご覧ください!

まずは、続けなければ・・・(汗)

ステンドグラス1級技能工芸士

先日、ステンドグラス1級技能工芸士の認定を受けました。

一昨年から始まった新しい資格ですが、プロまたはプロ志向の人に対し、一定の技能を持っていることを証明する資格です。

現在ステンドグラス関連では唯一の資格となっています。

受験資格は1級の場合、鉛線方式の制作歴10年以上、または年間の受注制作量5平米以上、または教室経営歴5年以上となっています。

受験するかどうか迷っていましたが、今年で受験資格の項目がすべてクリアできることになったので、今回思い切って腕試ししてみました。

(受験にあたって資格項目のすべてにクリアしてる必要はないのですが)

審査は施工事例を含む代表作品10点の写真を提出し、課題作のガラスカット、組み立て、ハンダと制作工程の一通りを実際に行う実技審査がありました。

普段はなかなか自分の技量について、客観的に評価をしてもらう機会はありません。

今回、第三者の同業者の目から評価をしていただいて、また一つ勉強になりました。

検定についてご興味のある方は下記をご覧ください。

初めての絵付け

妖精がやってきました!

今回は妖精のランプの修理です。

原宿のフレンチレストラン、『ジャルダン・ド・ルセーヌ』様からのご依頼です。

ドアが当たってしまい、羽が歪んで睡隙間ができ、ガラスが割れてしまったそうです。

よく見るとひびもあちこちに・・・

妖精も楽じゃありません?

銀色の線の部分が今回の修理箇所です。

ガラスの隙間は一度ガラスを外してテープを巻き直し、ハンダを付け直しました。割れたガラスは似たもので交換です。

その他、ひびには接着剤を入れて補強しました。

無事にまた飛び立つことができました!

実はカノジョ、ブロンズ製なのでものすごく重いんです・・・

腕がツカレタ。

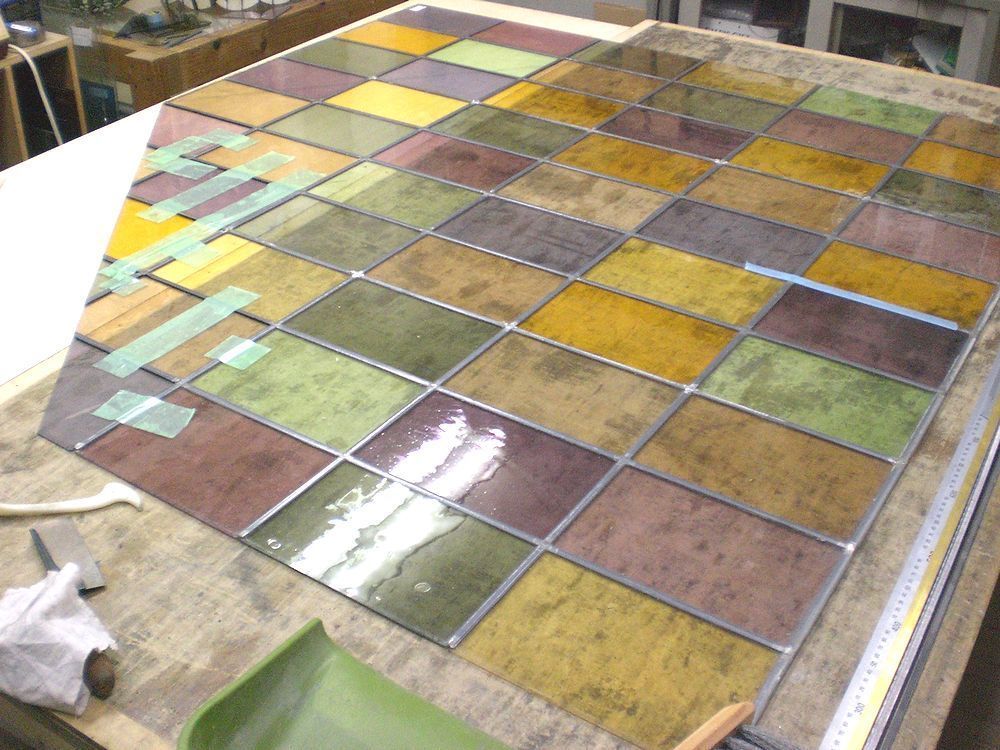

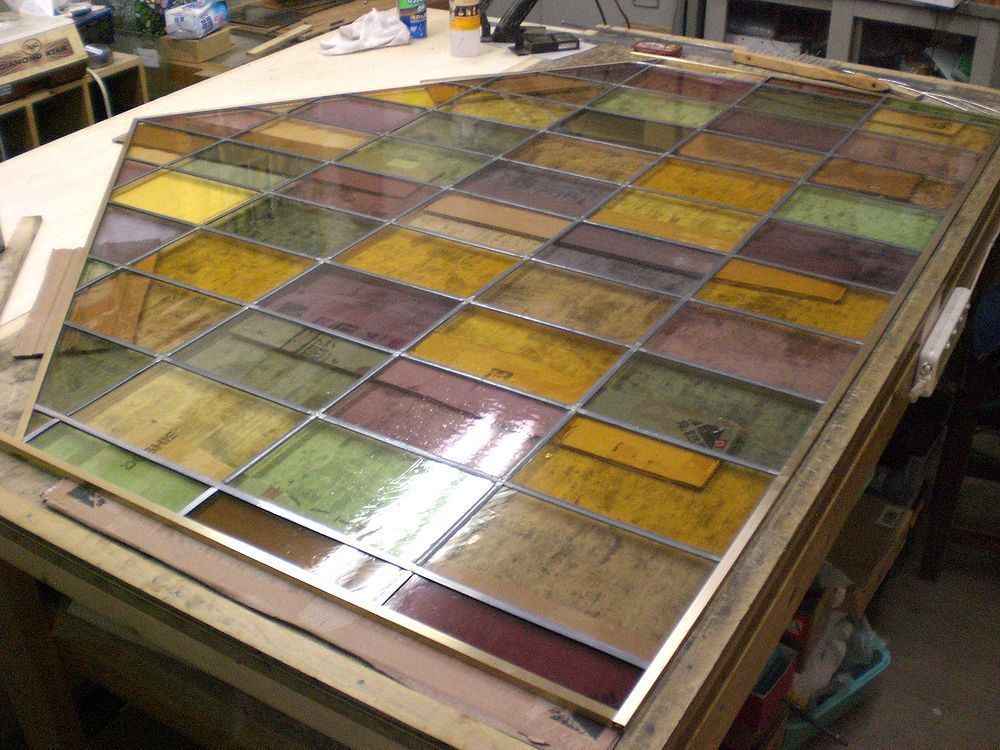

カラーのパネルが出来ました!

ご依頼いただいていたカラーのパネルが出来上がりました。

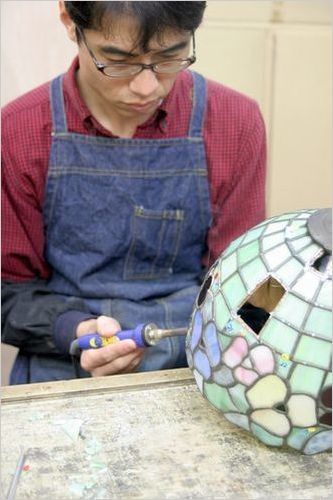

今回は初めにご希望のイメージの一例として、このようなシールを見せていただきました。

初めのご相談の段階では、なるべく具体的なイメージのサンプルが拝見できると、その後のデザインの打ち合わせがスムーズです。

言葉だけだとどうしても、お互いのイメージにズレが出てしまいます。

必ずしも絵や写真でなくても大丈夫なので、お好きなデザイン、色、形・・・etcなるべく目で見てわかる情報をいただけるとありがたいです。

見せていただいた資料を参考にしながら、ガラスで制作できる形に《翻訳》していきます。

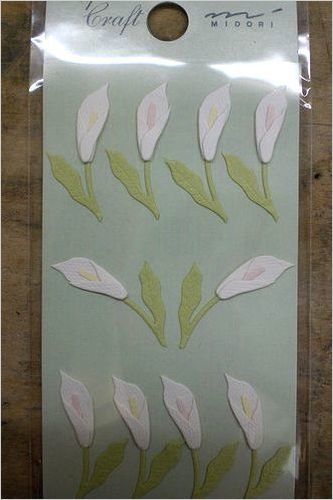

まずこんな感じでイメージ画を起こします。

今回はドア用パネルなので、特に強度面を気にしています。

花弁の部分はあまり深くえぐるとガラスが割れやすくなってしまうので、控え目にしています。

『シンプルに』というご要望で、ごくあっさりまとめました。

まだこの時点では、ガラスも線もはっきり決まっていません。

このあと、イメージ画をもとにガラスや線の流れを決めていきます。

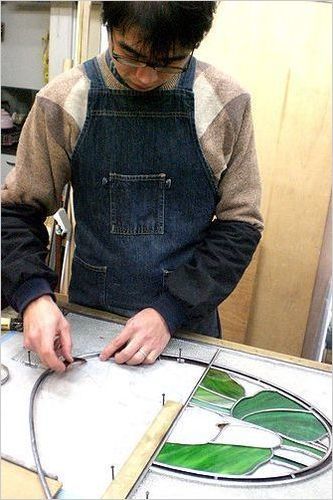

室内のドアなので、反射光でも色がはっきり見える、不透明のガラスでカラーを作りました。

周りは視線が抜けないように凹凸の細かいガラス、中は対比させて凹凸が緩やかなガラスにしました。

線の意流れは・・・『良いと思ったら、自由に変えちゃってください!』と言っていただいたので・・・変えました!

少し上のほうがさびしい感じがしたので、黄色のガラスをリボンのようなイメージで上と下に足しました。

それから葉っぱはやはり真ん中に線が入った方が、より葉っぱらしくなるので分割しています。

その他、カラーの周りの楕円の鉛線も、強度を考えて予定より少し太い線に変えました。

制作を進めていると、より手を加えたくなる部分も見えてくるので、『良いと思ったら、自由に変えちゃってください!』と言っていただけるのは、非常にありがたいです。

ある程度こちらにお任せいただけると結果かなりお得かと。

※もちろんお客様にご相談してからのハナシですよ!!

カラーのパネルつづき

骨董ジャンボリーで背中を痛めて頓挫してしまったカラーのパネル。

途中で納期の迫った修理を2件済ませてようやく再開。

納期に余裕のあるお客様で助かりました・・・

上の写真は組み立て中。

半分まで組んで、ちょうど折り返し地点です。

ドア用のパネルなので、力のかかる真ん中で思い切ってズバッと切っています。

横方向に端から端まで通る線を入れることで、格段に強度がアップします。

とはいえ、ドアにステンドグラスを入れる場合、『ドアクローザー』は必須アイテムです!

ドアに入れたい・・・とお考えの方、ぜひ『ドアクローザー』もお忘れなく。

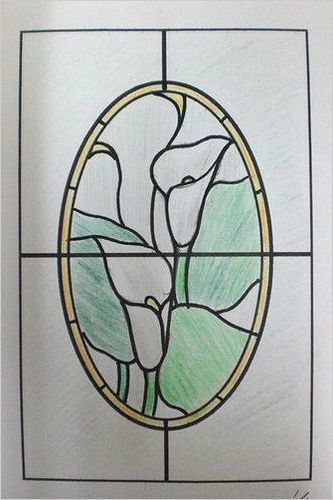

お次はハンダ付け。

鉛線方式のパネルは、鉛線の接点、接点をハンダでとめていきます。

このあと裏返して裏面のハンダ。

パテ詰め、掃除、ブラシ仕上げ、と進みます。

完成までもう少し・・・

無事に巣立って行きました。

長らく入院中だったオオハシのランプ。

ようやく元気になりました!

モノスゴイ存在感です。

さすが、お店のマスコットですね。

ヒビを隠した線も黒く染めました。

線を黒くすると、だいぶ周りに馴染んでくれます。

真ん中の緑のガラスは新しいガラスです。

もう少しで退院予定・・・

先日から修理中のオオハシのランプ。

異形なので、フォームポジショナー(ランプ用の作業台)が使えません。

ハンダするのが、実はすごく大変なのでした。

しっかりせよ、と言わんばかりに、ヒシとかかえながらの修理です。

「アツかったら、言ってくださいね!」

じゅうううっ。

『※〇★◎*♯〒!!!』(オオハシ)

「ハイ。ゴメンね~」

じゅうううっ。

『・・・・・』(+_+)

羽のひびは銅テープで隠し、上からハンダをしています。

仕上げにハンダを黒く染めると、元からあった線?のように・・・なるはず。

この後は、修理のヤマ場、足まわりです!

オオハシのランプ

昨年末に修理のため、工房へやって来たランプ。

オーナーの鈴木様のお店のマスコットだったそうですが、震災で倒れて壊れてしまったとのこと。

私の見立ては、全身打撲、全治一ヶ月。

只今、治療中です。

赤丸のシールはガラス交換、青丸のシールはヒビの上に線を足す修理です。

しっかり直させていただきますね!

2014骨董ジャンボリー終了

一昨日、骨董ジャンボリーが終了しました。

会場にお越しくださいました皆様、ありがとうございました。

今回は、以前制作や修理の仕事をご依頼いただいたお客様がわざわざ会場に来てくださり、久しぶりにお会いすることができました。

納品後も交流していただけるお客様に感謝です。

写真は今回制作実演していた『カラー』のパネル。

三日間で組み立てまでするつもりでしたが、いつもと高さが違う作業台のせいか、腰と背中を痛めてあえなくガラスカットで終了となってしまいました・・・

※次回夏の骨董ジャンボリーは、8月1、2、3日の予定です。

2014骨董ジャンボリー開催

毎年恒例の骨董ジャンボリーが始まりました。

今年で参加6年目になります。

毎回、制作実演で何を作るか悩むのですが、今回は昨年末にご依頼いただいた『カラー』のドアパネルを制作することにしました。

今日は、デザインを原寸大におこし、型紙を用意していたのですが、見ているうちに少し手を入れ直したくなりました・・・

明日、お客様に伺ってから切り出すことにします。

2014年骨董ジャンボリー参加のお知らせ

毎年恒例になりました、骨董ジャンボリーに今年も参加します。

期間中は毎日、修理屋横丁にて制作実演を行います。

ご興味のある方は、ぜひお出掛けください。

期間

2014年1月10日(金)、11日(土)、12日(日)

場所

東京ビックサイト東1ホール

詳しくはこちらをご覧ください

骨董ジャンボリーは全国の骨董商500業者が集結する日本最大級の骨董市(アンティークフェア)です。只今、割引チケットがダウンロードできます。

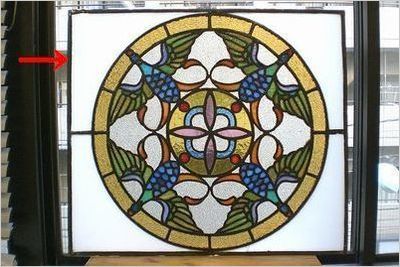

小鳥のステンドグラス完成

小鳥のステンドグラスが完成しました。

枝葉と小鳥のシルエットを絵付けし、物語りが始まりそう・・・

お客様にも気に入って頂けました。

『日本のステンドグラス』修理

珍しい『日本製アンティークステンドグラス』の修理のご依頼をいただきました。

時代は大正から昭和の初期頃のものだとか。

日本のステンドグラスはやはり独特な日本らしさがありますね。

硫化銅独特の焦げ茶色のパティーナと、焦げ茶のパテはセオリーどうりです。

左上の割れてしまった白いガラスを交換します。

ハンダのところで鉛線をカットするので、修理痕は残りません。

もともと室内にあったようで、状態は非常に良いです。

ですが70年以上も経てば経年変化はどうしても出てきます・・・

隙間には目立たないよう、黒パテを詰めました。

鉛線も細いし、ガラスも細かいので、制作は大変だったと思います。

ガラスは現在入手できるもので、最も似ているドイツのガラスを入れました。

ぜひ、大切になさってください。

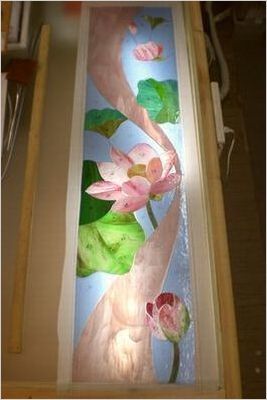

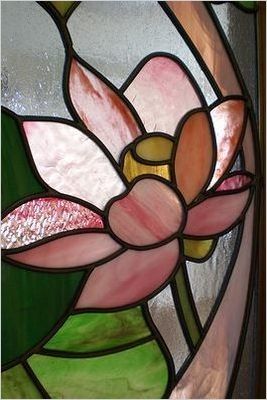

蓮のステンドグラス完成

蓮のステンドグラスが完成しました。

埼玉県のお宅に取り付けに伺いました。

玄関からつづく廊下とリビングの間の間仕切りです。

白い壁にさわやかな淡い色がよく似合います。

廊下が明るく優しい雰囲気になりました。

光の具合も良いようです。

いろんなガラスを使って欲しい、というのがお客様のご要望。

この花だけで7種類のガラスを使っています。

よ~く見ると『しべ』のもしゃもしゃも見えます。

(写真じゃ見えないんですけど)

ガラスを吟味した『つぼみ』も見どころかと。

実は、弓のようにゆるくS字カーブをしています。

この形状は制作がなかなか難しいそうです。

ガラスを入れた扉をコワゴワ持っているカナイ。

なんか、見てる方がコワイです。

頼むから、倒すなよ〜!

金具を外してみると、やはりあちらこちらに亀裂が入っていました。

ガラスのシェードは重いので、思っているより傷みが進んでいるかもしれません。

吊り金具は時々点検してみて下さい。

古いハンダを削って、もう一度ハンダ付けします。

ガラスもきれいに磨いて修理完了です。

思い出の品物を無事にお戻しできて、ほっとしました。

蓮のステンドグラス組み立て開始

組み立てが始まりました。

今回はラウンドタイプ4ミリ幅の鉛線で組み立てます。

ラウンドタイプは文字どうり、少し丸みを帯びた鉛線です。

見た目の雰囲気がフラットタイプより柔らかいので、虹工房ではこのタイプをよく使います。

中のデザインが繊細なものは、外側の線は真鍮材でがっちり補強します。

組み立てが終わり、表のハンダが終わったところ。

折り返し地点ですね。

ハンダ終了。

線の流れを損なわないよう、細かく細工をしながら組みました。

思ったより組応えのあるパネルでした。

このあとはパテ詰めをして、掃除をして、磨き上げて・・・

完成までもう一息です。

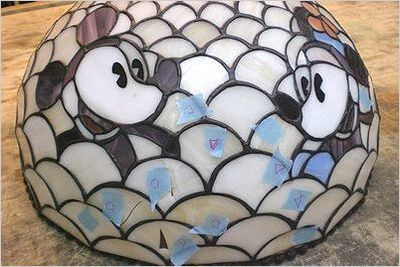

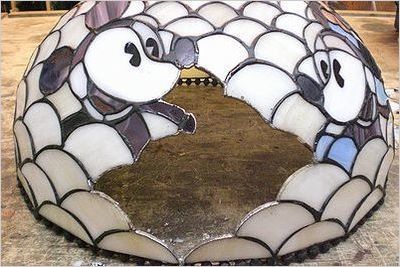

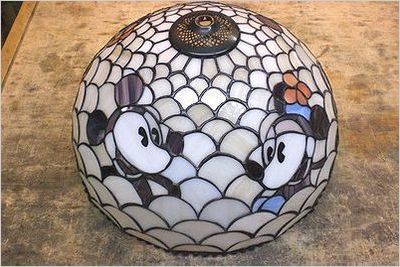

ミッキーのランプシェード

こちらは珍しい『ミッキー』のランプシェード。

3.11の大地震で倒れてしまったそうですが、捨てるのはもったいないけど、直せるところもわからず・・・と、お困りになっていたそうです。

ところが、先日出演した『ナツメ道楽』をたまたまご覧になって、わざわざTV局へ問い合わせて来てくださいました。

深夜の時間帯だったので、さっそくご覧になった方から連絡をいただいてびっくりしました。

シェード全体にひびが入っていましたが、とりあえず細かく割れてしまったガラスのみ交換しました。

※青いテープの丸印のガラス。

割れたピースは全てはずして、新しいガラスに交換します。

ステンドグラスの修理は出来ないと思っていらっしゃる方も多いのですが、割れたガラスのみ外して交換できます。

元のガラスと同じものは無かったので、似たガラスで交換させていただきました。

修理後

割れたガラスを外して、新しいガラスに交換しました。

透明ガラスは何と言っても『そうじ』が大変。

表から裏へ、上から下へとひっくり返し・・・ピカピカにしてお返ししました。

※写真はガラスを窯にセットしたところ。

修理としては、やはりガラスを湾曲させることからスタートです。

ガラスを窯に入れて熱をかけ、柔らかくなったところで自重で曲げる方法をとります。(スランピングといいます)

曲げ具合が微妙で、数回やり直しましたがなんとかキレイに仕上がりました。

修理後

珍しい仕事で、私も勉強になりました。

ご依頼いただき、ありがとうございました。

蓮のステンドグラス制作進行中

コテコテの話

ハンダごてはステンドグラス制作には必須の道具の一つだが、普段はほとんど縁の無い道具だ。

教室にやってくる方も、たいてい中学校以来・・・という方が多い。

もっとも私もそのクチだったが、今では数本使いわけている。

なんでも1本でできないワケではないが、あれば欲しくなるのはみな同じ。

現に材料屋さんに行くと、形もパワー(ワット数)もまちまちで、初めての人はきっとどれを選べばいいのか迷ってしまうと思う。

というわけで、手持ちのコテを少しご紹介しようと思う。

上の4本はいま工房で使っている現役生。

それぞれ良いところも悪いところもある。

いっきに紹介しようと思ったが、あまりに長くなりそうなので・・・やめた。

やっぱり一つづつにしよう。

たかがコテ。されどコテ。

ステンド屋にコテを語らせるとどうも話が長くなるのであった。

M

修理の愉しみ

古いステンドグラスの修理をご依頼いただいた。

少なくとも40年以上前のものだそうだ。

おそらく日本の工房で作られたものだろう。

鉛線に全面ハンダをするのは、日本のステンドグラスの特徴だ。

修理の仕事をしていると、たまにこんな作品がやってくる。

力作、珍作、アンティーク。

これらを間近に見られるのが、この仕事の愉しみか。

お預かりしたパネルはかなり傷んでいたので、修理はフルコースになる。

- 外枠の両脇、縦方向の鉛線を真鍮製10ミリ線に交換して補強。

- 既存の横方向の補強棒を真鍮5ミリ角棒に変更。

(既存のものは、サイズが短いので両脇に掛からないため。) - ガラス交換3枚

(黄色は色、テクスチャーともにほぼ同様。青は色味優先。) - 全体の鉛線の補修。(破断箇所の付け直し、めくれの修整。)

- パテの再充填。(古いパテをなるべく掻き出して、詰め直し。)

- クリーニング、ワックス塗布(艶出し、防錆のため。)

とこんなかんじだ。

しっかり直したらまた永く楽しんでいただけるはずだ。

M